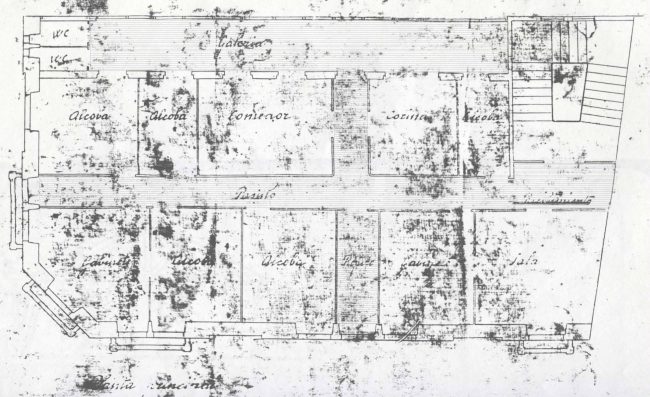

La casa, situada en una planta alta, estaba cruzada por dos pasillos perpendiculares entre sí. El primero partía desde la entrada y terminaba en un balcón orientado al este. El otro se iniciaba en la galería (en realidad, un tercer pasillo) luminosa y soleada, donde la altura de techo de la casa se evidenciaba por la presencia de un altillo alcanzable por una escalera portátil; para terminar en una ventana asomada a una calle frecuentada por serenos en la noche y donde, durante el día, solía aparcar un carro de aspecto industrial tirado por unas mulas de pelo reluciente. Mi abuelo que había obligado esa disposición al arquitecto modernista a quien había encargado el proyecto, recorría de arriba abajo (hasta decenas de veces) ambos pasillos en un esfuerzo atlético por calentar sus pies enfriados en los inviernos habitualmente lluviosos. En esa casa nací, cuando los pasillos ya habían sido en parte absorbidos por habitaciones vecinas, salvo un caso en que, simplemente dotado de una puerta, uno de ellos quedó convertido en escritorio, equipado con una caja fuerte y una prensa especializada en la copia de documentos y facturas. Por otra parte, nuestros pies eran ahora calefaccionados en una mesa camilla dotada de un brasero de carbón, que más tarde fue eléctrico (1).

Años después vine a parar a una ciudad capital , donde el pasillo estaba institucionalizado como una constante en todas sus viviendas, colocadas unas sobre otras y clasificadas con las denominaciones de: Bajo, Entresuelo, Principal, Primero A, Primero B, Segundo, Tercero y finalmente Ático. Todas ellas situadas en manzanas profundas donde el pasillo partía desde la puerta de entrada, dejaba atrás un par de salas principales dotadas cada una, a lo más, de dos ventanas, dignificadas por balcones de mayor o menor importancia de acuerdo al rango definido por su altura respecto al nivel de acera; para luego, tras un largo trayecto, acompañado de patios tenebrosos y sucesiones de puertas, se difuminaba un poco laberínticamente a través de cocinas, ofices y cuartos de muchachas, para finalizar, si era el caso, en un segundo acceso dotado con el consiguiente montacargas.

Pasados muchos años, ahora el tema de proyecto que propongo a mis alumnos era una estación de ferrocarril para trenes de alta velocidad, que debía situarse, al parecer, en una ciudad al interior de Siberia. De allí partimos y, tras un largo recorrido en un tren no tan veloz, llegamos a un determinado puerto (2) .

Impaciente, porque los alumnos no acaban de aparecer, espero en un aula improvisada con la única presencia del alumno, quizás el más aventajado de su clase, que despliega un plano fruto de su trabajo. Con asombro observo, al reconocer el dibujo, la presencia de una plaza, que reconozco como la plaza de Siena, donde se corre su histórico Palio. El dibujo es, en realidad, un plano de esa ciudad, donde se muestra la planta de los edificios que la constituyen, a la manera del famoso plano de Roma de Giambattista Nolli. Sobre algunas de estas plantas el alumno ha colocado colores diferentes, indicando usos u otras propiedades. Reconvengo al alumno, por no parecerme apropiado su aporte al tema que tenemos entre manos.

Mientras observo el transatlántico atracado en el muelle vecino, se me ocurre para la exposición que pretendo transmitir al alumno que me acompaña, el tema del pasillo, al venirme a la memoria los largos corredores que dan acceso a los camarotes en los grandes buques de pasajeros. Mientras nos dirigimos hacia el barco trato de transmitirle en forma de lección como un pasillo jamás debe terminar en una puerta, como siempre debe aparecer en su final la presencia de algo abierto y luminoso, como pequeñas ampliaciones en su recorrido deben romper esa linealidad, y como en ellas pueden instalarse puertas de acceso, o paneles desmontables para acceder a instalaciones de baños u otras, allí los carritos de limpieza o de ropa pueden estacionarse sin romper la continuidad, quedando facilitado el cruce de usuarios, etc., etc.

Al acercarnos al buque nos sorprende su magnitud, quizá unas 70.000 toneladas métricas, gigantesco ante nosotros. Advertimos signos de un aparente descuido o daño, tal vez producido por el largo viaje que debió haber realizado. Más cerca nos hace pensar en un posible desguace no muy lejano. Observamos algún vigilante y unos pocos pasajeros que entran y salen por la pasarela que debemos tomar y por donde al fin entramos sin ningún tipo de control, mientras le insisto al alumno sobre los corredores o pasillos que espero poder mostrarle.

El interior nos depara una sorpresa, encontramos un espacio vacío, con una gran altura, sin apenas divisiones, son solamente visibles algunos elementos estructurales. El conjunto se ve con un cierto desorden y abandono. Lo primero, que confirmaba, la obsolescencia del buque, era la presencia de ratones, que recorrían el suelo, sucio y lleno de tierra. Esta presencia de roedores me hizo venir a la memoria algún crucero realizado por el Nilo, en barcos de segunda clase, donde era frecuente encontrar ratones corriendo por sus pasillos. Y esto a pesar de que el barco atracado estaba protegido en todas sus amarras y cabos por unos grandes círculos de madera, que cumplen el mismo papel de los capiteles pétreos en los pilares que sostienen los hórreos gallegos, donde se guardan las cosechas. Pero en el Nilo esta defensa estaba además reforzada por parte de la tripulación del crucero sentada a lo largo del muelle, con piedras en las manos para atacar a los ratones que osaran superar esas defensas.

Extrañamente se ven algunos revestimientos o mamparos construidos en ladrillo entre las cuadernas de acero. Circulan algunos, muy pocos personajes, vigilantes o pasajeros. Al avanzar un poco más en el suelo aparece el cadáver de un perro negro, subimos a otra cubierta y poco más allá otro perro muerto, y aflorando en el suelo de tierra una espalda humana desnuda, como una instalación artística sorprendente, donde se mueven un par de pequeños ratones. Todo parece lleno de extrañeza. Desde la proa se acerca una figura uniformada que nos dice algo ininteligible, que entendemos como una sugerencia para subir a otra cubierta hacia la proa. Todo lo que nos rodea parece sugerir algo parecido a una gran “instalación” de algún orden de arte, que en esta cubierta superior toma la forma de una distribución de objetos y de áreas marcadas con pintura en el suelo a modo de un espacio urbano definido por alineaciones edificables. Quizá todo esto tenga algo que ver con el proyecto que nos toca realizar.

Ahora vemos acercarse desde la popa algunos de nuestros alumnos, que avanzan muy lentamente, desperdigados, indolentes, desganados, como distraídos, con los brazos caídos, en silencio, conscientes, al parecer de un error de localización.

Finalmente, nos reunimos con todos los alumnos en torno a una amplísima mesa, colocada hacia el centro de una gran nave, con un techo artesonado sostenido por una importante estructura de madera. Una sala coronada por un ventanal gótico y bajo él un estrado presidencial, un costado con ventanas también góticas y el otro revestido con tapices. Todo ello hace recordar el salón de Haakon IV, en el castillo de Bergenhus (3), en la ciudad de las 7 montañas y los 8 barrios.

Todos, profesores y alumnos, formamos parte de una escuela de arquitectura, un tanto languidecida y venida a menos, pero todos, unos más otros menos, aspiramos a despertarla mediante la innovación. Una innovación que debía aparecer y ser aplicada en el proyecto todavía indefinido. Un proyecto que debía resolver problemas relativos a la ordenación urbana de un territorio.

El área sobre la que debemos actuar aparece en el mapa como una especie de meandro, donde se produce el ensanchamiento de un espacio destinado en principio a la circulación. Algo como ocurre en el sobredimensionamiento de los carriles en las curvas de una autopista. El modelo que tenemos ante la vista es el aparato digestivo humano con el ensanchamiento que configura el estómago. Precisamente esa forma estomacal coincide con la forma y la superficie abarcada por nuestro proyecto.

El problema que se nos plantea es cómo diferenciar los espacios destinados a la circulación y los dedicados a otros usos. En la memoria siempre presente, aparece aquella distribución un tanto abstracta que vimos dibujada sobre la cubierta de aquel buque, objeto de nuestra primera visita académica.

En medio de las discusiones que provocan las distintas opiniones sobre este tema, ocurre un hecho inesperado. En un extremo del gran salón aparece la figura más bien baja de un caballero de traje oscuro y andar pausado. Cabello totalmente cano y bien poblado, con ligeras ondulaciones, controladas, y sin atisbo de convertirse en algo semejante a una melena. Cachetes o mejillas, sobresalientes, pero un tanto caídas. Aparentemente bonachón, afable y amistoso, aunque sin perder la distancia. Un aire de personaje político en retiro; alguno de nosotros sugiere que se trata de un antiguo presidente del gobierno de España, suena el nombre de Felipe González.

Lento pero decidido se acerca a nuestra mesa de trabajo, donde se apoya algo parecido a una parrilla eléctrica, no sé por quién aportada. El extraño visitante alcanza una barra de pan moreno que alguien había dejado sobre la mesa, saca de su bolsillo una gran navaja que despliega y con precisión de cocinero secciona una rodaja, que viene a colocar sobre la parrilla recién conectada a la corriente eléctrica. Mientras se tuesta, el extraño personaje visitante toma la cafetera que todavía contenía caliente la bebida que aseguraba nuestro desvelo, y derrama algunas gotas sobre la tostada que se humedece, volviéndose blanda y húmeda, al tiempo que todos apreciamos el aroma característico del café.

La rodaja se tuesta, se humedece y ablanda al mismo tiempo que desprende olor. Apagada la resistencia y desaparecido el rojo de sus filamentos, el visitante retira la tostada y la sobrepone al plano, donde sorpresivamente su forma se altera para coincidir exactamente con la superficie del terreno en estudio.

La tostada define así un espacio único y homogéneo. Diferenciado solamente por la percepción de nuestros sentidos. Un único material, diferenciado por nuestro olfato, nuestra vista o nuestro tacto. Circulación y uso unificados. El problema urbanístico resuelto. La circulación (especialmente la que más nos preocupa es la producida por las maquinarias de limpieza de calles y de recogida de basuras) queda resuelta en un mismo conjunto, diferenciada por niveles o por horarios.

Se ha logrado alcanzar una solución original y brillante. Más allá de la escala, la tostada y lo urbano son lo mismo. Usos y circulaciones coinciden. En definitiva, una revolución trascendental obtenida por consenso.

(1) Vilagarcía de Arousa, 10 diciembre 1928.

(2) Madrid, 23 enero 2016.

(3) Bergen, 17 junio 2016.

Dejar un comentario