La reciente declaración como patrimonio mundial del conjunto Retiro y Paseo del Prado hace entrar la duda de si esto significa una petrificación del estado actual del conjunto, o si cabe el desarrollo de proyectos que modifiquen determinadas áreas, con la pretensión de lograr una mejoría en su situación actual.

En todo caso, me parece oportuno llamar la atención de un área dentro de ese conjunto que desde el momento mismo de su creación ha sufrido una serie de tergiversaciones e incluso atentados, que han hecho olvidar desde su destino inicial hasta su propia denominación.

Me refiero al espacio creado intencionalmente para interrelacionar en un único relato las fuentes de Cibeles, Apolo y Neptuno y sus espacios intermedios, que llegaron conocerse bajo la denominación de Salón del Prado.

Ahora corresponde revisar el proyecto original, sus intenciones, su desarrollo y ejecución, su absorción por parte de la Villa, estado actual y propuestas que pueden existir.

1766 EL PRIMER PROYECTO: HERMOSILLA

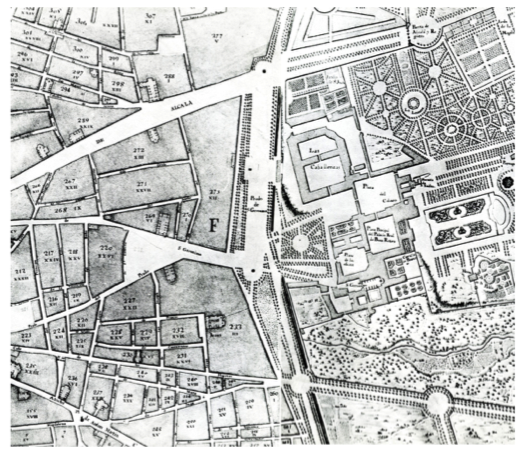

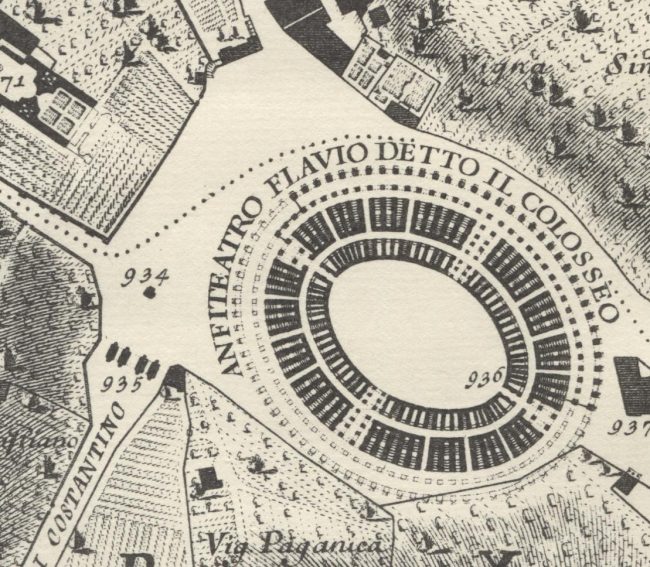

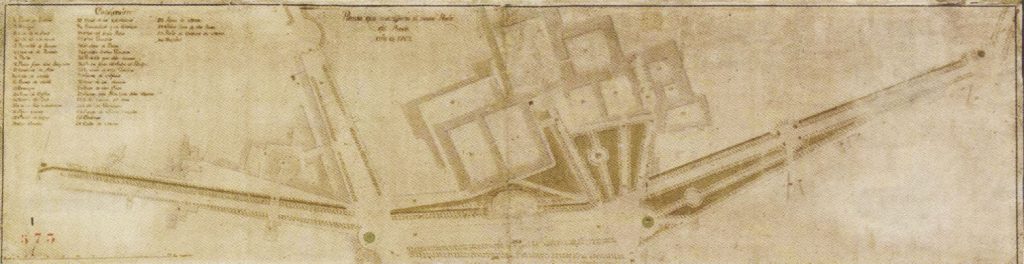

A raíz del llamado Motín de Esquilache en 1766, se produce el nombramiento del Conde de Aranda como gobernador del Consejo de Castilla, cargo que ocupará hasta 1773, quien propuso la apertura al pueblo de los jardines del Buen Retiro: una donación de carácter urbano, quizá la primera, que la Corte hace a la Villa. Junto con ella se produce la ordenación de una estructura urbana en forma de jardín escultórico palaciego, encargada, en principio a José de Hermosilla y Sandoval, como punto de maridaje y encuentro entre el trazado urbano de la Villa y el conjunto ajardinado de la Corte, en simetría con lo que ocurría al otro extremo de la ciudad con la creación del nuevo palacio real. Hermosilla recoge este proyecto, en el mismo año de 1766, en su “Plano de los Paseos de Recoletos y Atocha de Madrid” (Fig. 1) donde en el centro del eje norte norte-sur de Madrid, aparece el Prado de San Jerónimo desarrollado, al decir de Pedro Moleón (1) en forma de circo agonal, es decir, un “espacio dedicado a competencias, luchas o juegos públicos”, según la definición de este término en el diccionario de la RAE. Con seguridad un reflejo de la romana Piazza Navona, representada en el plano de Giambattista Nolli (Fig. 2), editado justamente en el tiempo del pensionado de Hermosilla en Roma entre los años 1747 y 1751.

Se trata de la creación de un espacio, individualizado y unitario, rematado por dos semicírculos presidido cada uno por una fuente de forma circular. Todo esto reforzado con la aparición de un espacio central dotado con otra fuente de carácter transversal. La unidad y la linealidad del conjunto quedaban aseguradas por las dos alineaciones vegetales, en forma de “spina” que marcan el eje de los dos tramos entre fuentes. Una “spina” que nos recuerda tanto la sugerencia de un movimiento perimetral, como la linealidad confirmada por el peto lineal que separa a los contendientes en un torneo.

Las tres fuentes que recuerdan las numerosas que aparecen en todos los planos de Madrid anteriores, junto con alineaciones de arbolado que las acompañaban, hacen referencia al objetivo principal de todo este proyecto: la ordenación y canalización del arroyo existente.

1769 ESPINOSA DE LOS MONTEROS: INTRODUCCIÓN EN LA CIUDAD

En 1769 en su Plano “Topographico de la Villa y Corte de Madrid” Espinosa de los Monteros incluye por primera vez el proyecto de Hermosilla en el trazado urbano de la Villa, que aparece bajo la única denominación de “Prado de S. Geronimo”. Las fuentes de los extremos reforzadas con un semicírculo de ¡arbolado (el del norte incompleto), situadas a igual distancia respecto a la fuente central, y dispuestas de manera de dar paso a las calles de Alcalá y de “S. Geronimo”. Dicha fuente central aparece ahora fuera del eje que relaciona las fuentes extremas y desviada de él unos 16 metros. Deja así libre la pista de enfrentamiento entre ambos extremos. La doble “spina” desaparece, y puede apreciarse una cierta pérdida de unidad en el conjunto, ya amenazado por la influencia de las calles urbanas. El arbolado se rectifica de manera de mantenerse paralelo al eje determinado por los dos monumentos extremos.

“Las caballerizas” reales, algo siempre relacionado con este Prado de San Jerónimo, lo que le hace supone un lugar de ejercitación hípica, se sitúan ahora en su nuevo edificio, con dos grandes patios interiores, obra de Carlos de Borbón, el arquitecto protegido y traído de Nápoles por el rey Carlos III (2), que aparece situado enfrente de la fuente central, lo que en otros planos se denomina como “Prado alto”.

Fig.3. Antonio Espinosa de los Monteros. 1769.»Plano Topographico de la Villa y Corte de Madrid». Servicio cartográfico del Ejército en 9 hojas. Detalle hojas 5 y 6

Esta referencia al caballo y a su ejercitación la podemos interpretar gracias a la escala gráfica que aparece en él. La distancia total entre fuentes extremas es de 1600 pies castellanos (448 metros). Una distancia que tiene una clara traducción en términos hípicos. En términos dimensionales ingleses esa magnitud contiene el cuarto de milla (unos 402 metros), que ha servido para definir una variedad de caballos denominada, quarter horse, procedentes de los cruces del pura sangre inglés con animales americanos descendientes de caballos españoles, caracterizada por su docilidad y su velocidad en distancias cortas. Compiten habitualmente en esa longitud, y más excepcionalmente en su mitad (el octavo de milla, otra medida que recibe un nombre especial, el furlong, o en su doble, la media milla (3).

En el noroeste argentino y en Paraguay (Encarnación) tuve ocasión de conocer un tipo de carrera de carácter eminentemente popular, que de alguna manera relaciona este tipo de carrera corta con las pruebas ecuestres tipo torneo. Son las llamadas cuadreras, o carreras criollas, donde los caballos corren por parejas, separados por un murete, en este caso de adobe, que las asemeja a las antiguas pruebas de “romper cañas”. Es una actividad donde se mezcla la velocidad con el adiestramiento. Se corre la distancia de una primera “cuadra” hasta llegar a la señal de partida a donde deben llegar ambos caballos ligados nariz a nariz. De no ser así debe repetirse la salida una y otra vez hasta que logren llegar igualados. Ahí reside la necesaria docilidad del caballo y la habilidad del jinete. Cumplida esta condición, se inicia la verdadera carrera sobre una longitud de dos cuadras hasta llegar a la línea de meta. A esto se añade otra cuadra más para lograr la detención de los contendientes. En total 4 “cuadras” de pista recta. La “cuadra” corresponde a la longitud de una manzana más un ancho de calle, de acuerdo a las dimensiones del trazado fundacional español.

Hoy día, en las pruebas que me tocó ver, la “cuadra” estaba actualizada a la unidad métrico decimal de 100 metros, lo que nos da también una pista de 400 metros en total. Entendiendo que, en todo este escrito, las referencias numéricas a dimensiones deben entenderse, no como números precisos y abstractos, sino como conceptos que hacen referencia a sus propiedades en cuanto a su uso o a su percepción.

1776-1777 VENTURA RODRÍGUEZ CONSTRUYE EL MITO

Fontanero Mayor de los Viajes de Agua y Fuentes desde 1764, Ventura Rodríguez tiene a su cargo la realización de la gran cloaca (una referencia a la Cloaca Máxima romana) que debía desembocar más allá de la Puerta de Atocha, y con ello la alimentación de la serie de fuentes que aparecerían a lo largo de su curso.

Ya en 1776 formula el argumento y el diseño del conjunto de las fuentes que constituirán el Salón del Prado y con ellas el gran pórtico semioval, desarrollado en dos niveles, que debería permitir asomarse a modo de balcón desde el nivel del Prado Alto, situado frente a la fuente más trabajada en sus diseños, la de las Cuatro estaciones o de Apolo, que con su expresión vertical presidirá el conjunto (4) Fig.4. Una evocación quizá de la fuente de los Cuatro Ríos de Bernini que preside la Piazza Navona: ambas en posición central entre Neptuno y Cibeles en Madrid, y entre Neptuno y la Fuente del Moro en Roma.

En esta ocasión Ventura Rodríguez ha logrado realizar una réplica de lo que pudo haber sido el frontón de un templo griego, al crear un conjunto monumental con un argumento mítico expresado por medio de monumentos, dimensiones, utilización de agua y vegetación al estilo de lo que se hacía desde un siglo atrás en los parques reales como fueron Versalles o Aranjuez.

Justamente en los años 1776 y 1777, los mismos en que Ventura Rodríguez realiza los diseños de sus fuentes y define su posición, Winkelmann da comienzo a sus trabajos de exploración del complejo de Olimpia. Allí en el templo de Zeus, aparece, presidiendo el frontón de su fachada oeste, la figura vertical de Apolo, dios de la armonía y del equilibrio, entre Pirotoo y Teseo, como árbitro y mediador en la lucha entre Centauros y Lapitas. La misma posición y el mismo objeto que Ventura Rodríguez da a Apolo como árbitro del enfrentamiento entre Cibeles y Neptuno. Los dibujos más numerosos y más definidos que realiza Ventura Rodríguez son justamente los de la fuente dedicada a ese dios, haciendo de ella la figura más importante del conjunto . Actualmente los seguidores de los dos principales equipos de futbol de Madrid, han sabido recoger y utilizar este mito como expresión de su propia rivalidad.

Si observamos otro frontón más tardío y supuestamente inspirado en el de Olimpia y con dimensiones semejantes, e incluso más que conocido en la época de V. Rodríguez, el frontón oeste del Partenón, nos encontramos con una Atenea armada de lanza y junto al olivo plantado por ella (una referencia a la agricultura y a la tierra), enfrentando a Poseidón, dios del mar, armado con su tridente, con el cual puede hendir el suelo para hacer brotar agua salada.

La sobreposición de estos dos frontones, prácticamente con los mismos o muy cercanos personajes, manteniendo a Apolo en el centro y desplazando a los extremos a Atenea (traducida como Cibeles) y al otro extremo a Poseidón o Neptuno, nos ofrece una imagen del mito que Ventura Rodríguez pretendió representar. Los contrincantes aparecen en el Partenón colocados en el centro, mientras en nuestro caso ocupan ambos extremos, marcando distancias, sobre sus carros que marchan dispuestos a un enfrenta-miento, típico de un torneo medieval, arbitrado por Apolo situado en el punto donde el encuentro es inevitable. Por ello la necesidad solicitada por Ventura Rodríguez de ese hemiciclo de doble altura para alojar a los espectadores de ese previsible acontecimiento. El desplazamiento de Apolo, que refuerza la linealidad del conjunto, hace también referencia al curso de agua, soporte del sistema de abastecimiento de las fuentes.

La referencia a la Meta Sudante, en el texto de Ventura Rodríguez que acompaña a su diseño de la fuente de Apolo, es una clara alusión a la Meta Sudans, destruida por Mussolini en 1936, que aparece situada frente al Coliseo romano en el plano de Roma de Nolli. Fig.5. Esta relación se debe tanto a su verticalidad (un cono de 18 metros de altura en su origen), como a su carácter agonal, de competencia o de lucha. Meta, como punto final o de cambio de dirección en una carrera. Sudans, porque según la tradición era un lugar donde se lavaban o refrescaban los mismos gladiadores del Coliseo. Para reforzar el hecho de la presencia de esta cita, basta recordar que uno de los más conocidos dibujos de Hermosilla (conservado en la Biblioteca Nacional de España), becado por entonces en Roma, es precisamente un relevamiento del inmediato Arco de Constantino.

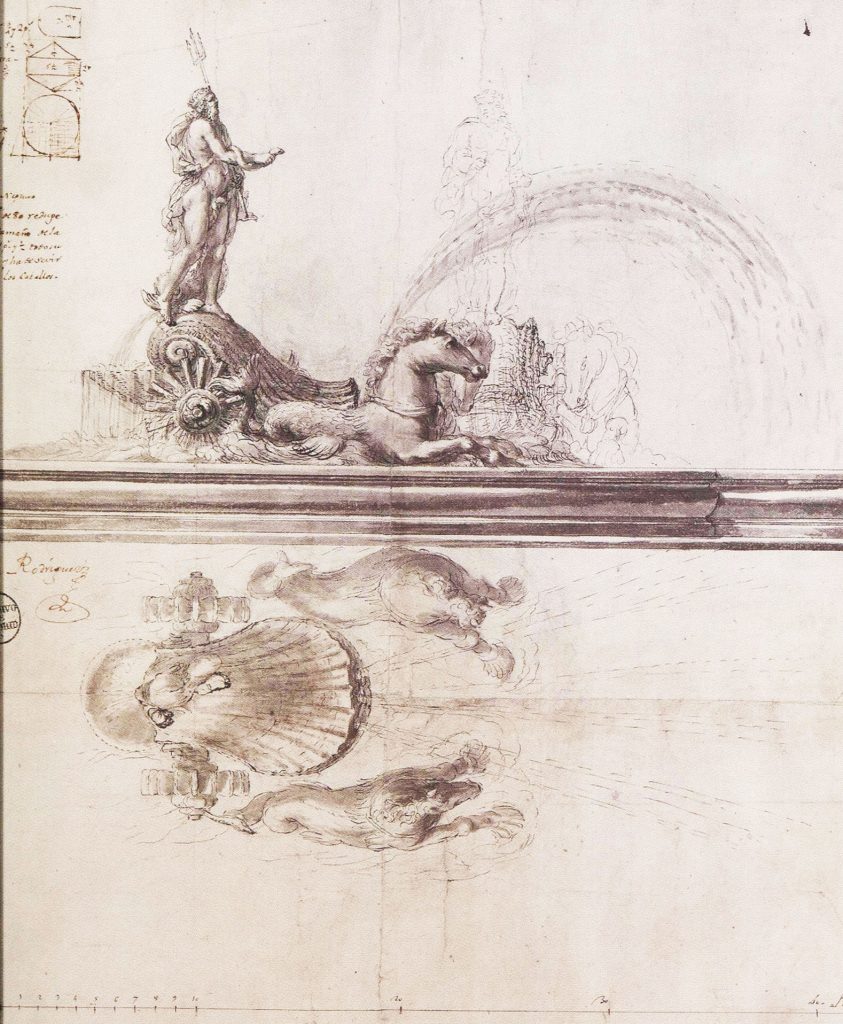

En el extremo sur del conjunto es donde se previó instalar la fuente de Neptuno. Neptuno, que además de ser el continuador de Poseidón como dios del mar, es también el dios romano patrón de las carreras ecuestres. Sobre su carro, una concha marina tirada por caballos nadadores, listos a emprender su marcha hacia su contrincante. Es de notar que en los dibujos de Ventura Rodríguez todas las imágenes están vistas desde el oriente, el lado del antiguo palacio, y en ellos Cibeles y Neptuno aparecen enfrentados. Neptuno correspondería así al extremo izquierdo del imaginario frontón que Ventura Rodríguez pretendía replicar como monumento, formado por fuentes relacionadas entre sí al estilo de lo que se hacía entonces en los jardines de los parques reales. Fig.6

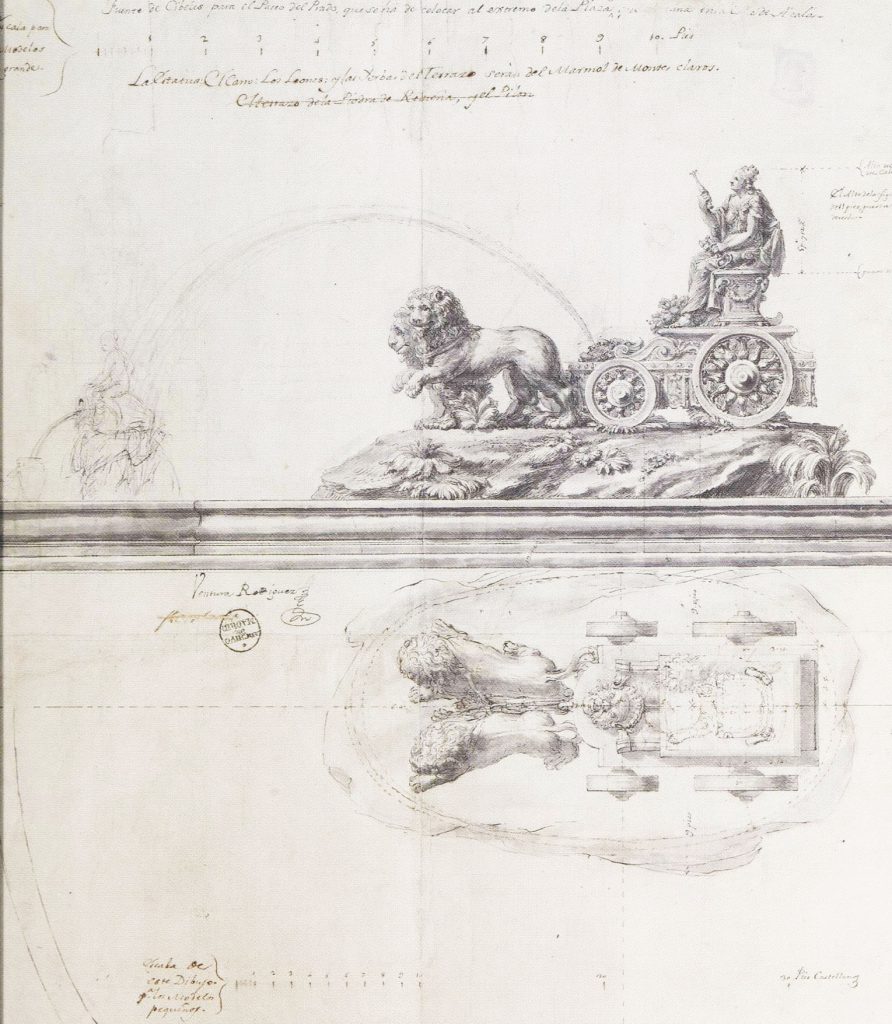

En el otro extremo aparece Cibeles, con su carro tirado por dos leones que rehúyen mirarse: Hipómenes y Atalanta. Fig.7 Fig.8. Una clara referencia a la carrera atlética que aparece en el mito relatado por Ovidio. Un mito que, en aquel entonces, era un tema de actualidad. En efecto, en el momento de los diseños de Ventura Rodríguez, hacía apenas unos catorce años de la edición francesa de la obra de Ovidio (traducción de J. Barbou, de 1762). Una edición que en España debió estar cerca de ser una especie de bestseller, al existir hoy hasta doce ejemplares en otras tantas bibliotecas públicas españolas (5). También en una fecha muy cercana, 1765, Noël Hallé pinta el cuadro sobre el mismo tema, conservado hoy en el Museo del Louvre. Fig.9

Fig.8. Guido Reni. (1575-1642). Atalanta e Hipómenes.1619. 2.06×2.97m. Museo del Prado. Madrid

La referencia a esta prueba atlética que sugieren los leones de Cibeles viene refrendada por las dimensiones que pueden medirse en el conjunto de Ventura Rodríguez. Entre la Fuente de Cibeles y la Fuente de Apolo, punto donde debería producirse el enfrentamiento ideal con su rival Neptuno, existe una distancia ligeramente superior a los 600 pies del estadio griego (en Olimpia 192,27 m), aproximadamente nuestros actuales 200 metros lisos deportivos. Algo así que también podemos considerar como la distancia a partir de la cual puede considerarse el comienzo del paisaje en nuestra percepción visual (6).

Esta distancia, duplicada en el total del conjunto, nos recuerda (con un cierto exceso), el doble recorrido del diaulos (en el Hopolitódomos o carrera efectuada con armas, unos 384 metros), compatible con los actuales 400 metros de nuestras carreras de relevos, aquí en un tramo recto, sin necesidad de compensar el efecto de las curvas como suele ocurrir hoy en nuestros estadios.

Todo esto nos hace pensar que podemos estar ante la presencia de un solo monumento, unificado por el mito, el agua, y una vegetación formada por un arbolado que potencia su linealidad. Algo así como un parque real urbanizado. Una réplica de Aranjuez o la Granja, reducida a un monumento urbano obsequiado a la Villa.

EJECUCION y ASIMILACION POR PARTE DE LA CIUDAD

Hacia 1780 se inicia la instalación y ejecución de las fuentes, trabajos que se continuarán, más allá del fallecimiento de Ventura Rodríguez en 1785, hasta 1803 en que se completa la Fuente de Apolo. Fig.10 En el “Plano que representa al nuevo paseo del Prado en el año de 1782” que se conserva en el Archivo de a Villa, y que recuerda al de Hermosilla, aparecen por primera vez con su denominación las tres fuentes–monumento: “Fuente de Cybeles, Fuente de Apolo, Fuente de Neptuno”. Todo el conjunto se denomina con un único nombre, “Plaza Grande”, indicada dos veces con el número 16. También está indicado, aunque no llegó a construirse, el “Peristilo que debe hazerse” pretendido por Ventura Rodríguez situado frente a la fuente central de Apolo.

Con respecto al plano de Hermosilla, surge una pequeña diferencia como una primera adaptación al esquema vial urbano. La distancia entre Cibeles y Apolo, parece ligeramente superior a la de Apolo-Neptuno, muy probablemente para dejar libre el paso a la calle de Alcalá, lo que entraña una primera pérdida de la simetría del conjunto.

A lo largo del siglo XIX aparecen nuevos signos, que de una manera paulatina desfiguran la potencia de una primera intención unitaria, en el transcurso de su integración con los trazados propios de la ciudad en formación.

En 1848 la inauguración del monumento a los héroes del 2 de Mayo, con su jardinería de carácter circular, significó el desplazamiento o la anulación de aquel espacio semioval que pretendía Ventura Rodríguez. Con ello la centralidad de Apolo quedó amagada, a la vez que ofendida su verticalidad con la presencia del nuevo obelisco vecino. Así Apolo, hasta el día de hoy permanecerá, cada vez más olvidado y marginal.

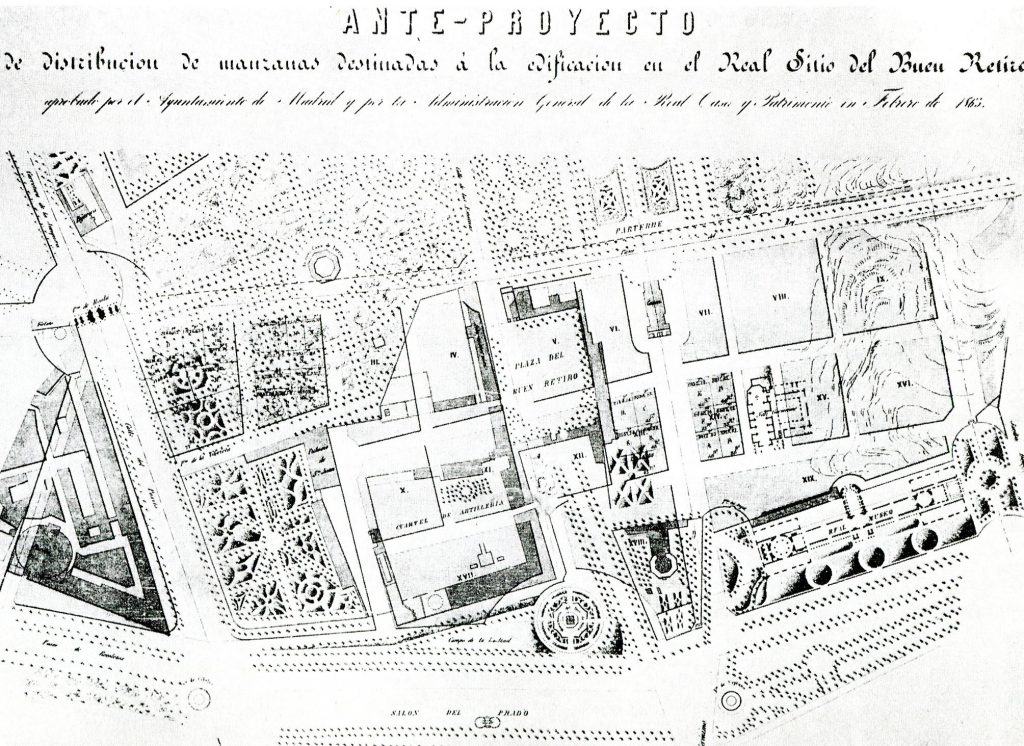

La operación de especulación urbanística definida en el anteproyecto de 1865, donde aparece el diseño de las nuevas manzanas a construirse sobre los terrenos reales con características que recuerdan losensanches de Madrid del plano de Carlos María de Castro en 1857, ofrece una imagen clara de esta nueva situación. Fig. 11.

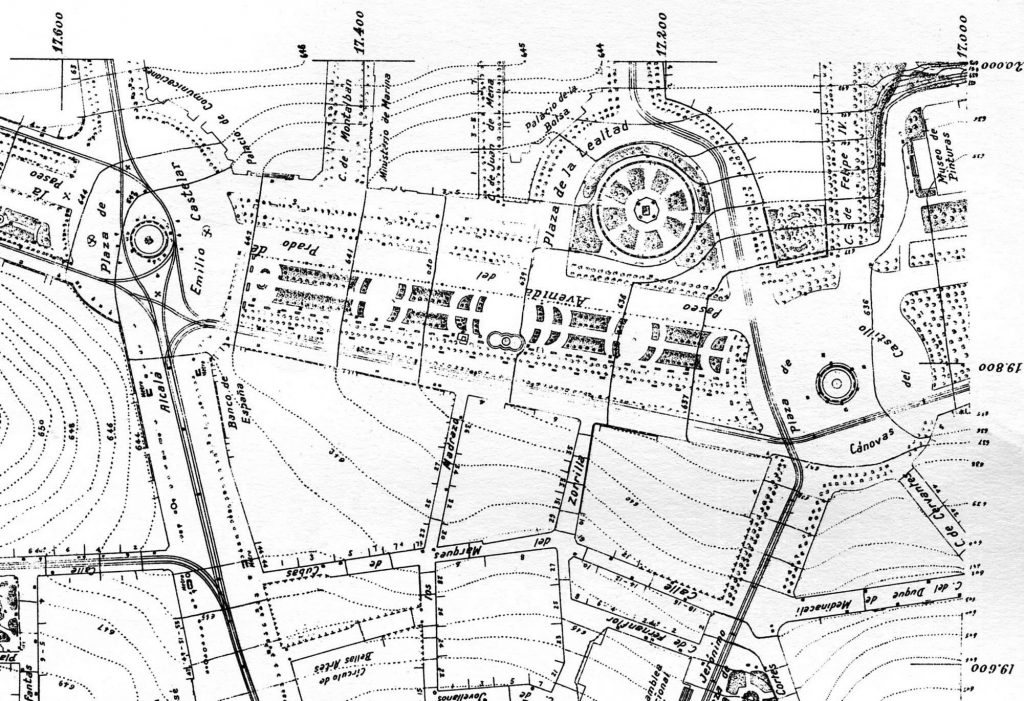

El plano de Ibañez Ibero de 1871-74, es el primer plano de Madrid que representa con rigor y precisión la relación entre las tres fuentes y el monumento de la plaza de la Lealtad, así como su inserción en el conjunto urbano. La aparición del tranvía con la definición de sus recorridos es una de las novedades que aparecen en él. Fig.12

AGRESIÓN: DESPLAZAMIENTO Y GIRO DE LAS FUENTES EXTREMAS

Al acercarse el cambio de siglo las fuentes extremas son absorbidas por una nueva manera de entender la ciudad. Así se convirtieron en meros hitos reguladores y ordenadores del tráfico, orientados hacia el nuevo mito del Kilómetro Cero. Incluso alguna vez se apuntó que a la Cibeles, le faltaba magnitud para ese nuevo cometido. Apolo resultó inútil para esta función, por lo cual perdió importancia y significado. Para adaptarse a este nuevo destino, en 1895, Cibeles fue girada para encarar la Puerta del Sol y desplazada hacia el Este.Tres años después Neptuno fue desplazado un tanto hacia el Oeste, y girado para encarar la Cámara de Diputados.

Esta nueva situación se hace patente en el Plano de Madrid de 1929. En él los espacios que rodean ambos monumentos se formalizan y definen como plazas, sustituyendo sus nombres míticos por los de políticos fallecidos justamente en el tiempo en que se movieron las fuentes: Cibeles por “Plaza de Emilio Castelar” (+1899) y Neptuno como “Plaza de Cánovas del Castillo” (+1898). Los tranvías rodean los monumentos y se mueven en torno a ellas. Se pierde la denominación Salón del Prado´, que se define como “Paseo del Prado”, formando parte de la denominada ”Avenida de la Libertad”. La formalización de la “Plaza de la Lealtad” acentúa todavía más la marginalidad de la Fuente de Apolo. Fig.13

SITUACIÓN ACTUAL

Hoy la situación física de las fuentes es la misma de 1929, pero su entorno inmediato ha ido cambiando a través del tiempo. Suprimidos los tranvías, han aparecido dispersas paradas de autobús, construcciones efímeras y alteraciones viales. El orden en la jardinería que todavía existía en el Paseo del Prado en el plano de 1929 ha desaparecido. Si hacemos un recorrido partiendo de Cibeles, podemos apreciar las isletas y construcciones correspondientes a los paraderos de autobuses tanto al norte como al sur de su actual plaza. La imagen de Cibeles, aunque dando la espalda, ha pasado a relacionarse íntimamente con lo que era el Palacio de Comunicaciones del arquitecto Palacios, convertido hoy en Ayuntamiento de Madrid, estableciendo entre ambos una cierta imagen muy frecuentada por los turistas fotógrafos. El paso de peatones desde la acera del Banco de España hacia el actual Ayuntamiento, cada vez más intenso, ha traído consigo, además de servicios sanitarios bajo nivel, la proliferación de múltiples tenderetes de venta de objetos turísticos, unos efímeros y otros permanentes, que ha convertido esa área en una especie de villa miseria concurrida, contribuyendo también al aislamiento de la diosa respecto a sus antiguos árbitro y contendiente.

Si ahora nos dirigimos hacia el Sur, recorriendo lo que debía haber sido el antiguo Salón del Prado, encontramos un espacio descuidado y en parte abandonado. Es curioso que en los días que el Prado se cierra al tráfico, los paseantes prefieren caminar por las calzadas pavimentadas en lugar de utilizar las áreas centrales que, aunque sombreadas, rechazan cualquier noción de continuidad. Pasado un Apolo semioculto, junto a un parque infantil mal dotado y prácticamente sin uso, aparece un espacio relativamente libre de arbolado, donde en determinadas fechas se producen concentraciones para enfrentarse al otro lado de la calzada con el Monumento, dedicado ahora a los Caídos por España.

Finalmente el espacio de lo que fue Salón del Prado, se deshilacha en un pequeño y un tanto inexplicable aparcamiento para motos. Paradas de autobús como elementos permanentes existen al suroeste de Neptuno, frente al hotel Palace. La fuente de Neptuno queda como un hito señalando, aunque también a su espalda, el actual acceso al Museo del Prado. Un museo que también ha perdido, y desde hace mucho, su entrada original para optar por otra sin relación con su envoltura física y arquitectónica, presentándose ahora su fachada como un vestigio histórico con pretensión de decorado urbano.

En proyectos recientes, como es el caso de los presentados al concurso ganado por los arquitectos Siza Vieira y Hernández de León, con su propuesta “Trajineros”, que no sé si ha sido abandonada o quizá sigue todavía latente, se observa el supuesto Salón recuperado, aunque unificado y dominado por la Plaza de la Lealtad. Las Fuentes extremas mantienen, en este proyecto, su función de reguladores del tráfico, del mismo concurso como el presentado bajo el lema “Va de estreno”, del arquitecto Carlos Ferrán, hacen que Neptuno abandone definitivamente el conjunto para pasar a integrarse con las Cuatro Fuentes.

En resumen, un lugar que pasó de ser una donación real formada por un conjunto de esculturas interrelacionadas mediante juegos de agua y vegetación, casi como un fragmento de algo al estilo de los jardines de la Granja, para convertirse en un par de hitos reguladores del tráfico, separados por unos jardines discontinuos e informes que actúan como mediana en una avenida con pretensión de autopista urbana.

Al contrario de lo que sucedía en el otro extremo con la creación del nuevo Palacio Real, y su integración con la Villa a través de la Plaza de Oriente, incluso con la aparición del Teatro Real, en el otro extremo, el costado oriente, este conato de inserción de un juego de fuentes ligadas entre sí mediante un argumento mitológico, fue difícilmente digerido, desvirtuado y finalmente rechazado dentro del desarrollo urbano de Madrid.

UN MODELO A TENER EN CUENTA

Queda la posibilidad, y esta es la intención de esta propuesta, de establecer un conjunto que se formalice en un monumento, único en su género y en su magnitud, como un homenaje al concepto de parque real, con sus constituyentes de mito, escultura, agua, vegetación y uso. De esta manera recuperar lo que alguna vez se pretendió con lo que se llamaba Salón del Prado. Con ello hacer un futuro del pasado, y crear el recuerdo de un pasado que desgraciadamente ni siquiera llegó a existir. Algo como una pieza de museo, abierta y habitada.

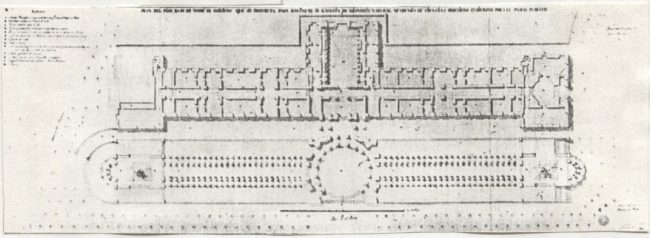

El primer modelo que se ofrece para este objeto es el “pórtico cubierto para paseo público” que proponía Juan de Villanueva como oferta abierta a los ciudadanos, como complemento al edificio destinado a su Gabinete de Historia Natural, justo en la fecha, 1785, del fallecimiento de Ventura Rodríguez. La dimensión en longitud de este pórtico de Villanueva es, a grandes rasgos, la mitad del conjunto de Ventura Rodríguez.

Presenta el enfrentamiento entre dos jinetes, a una menor escala que la de los carros conducidos por nuestros dos dioses, proporcionados también a su menor distanciamiento. Entre ellos aparecen dos porticados longitudinales, divididos por un importante espacio central, que respondería a la presencia, en nuestro caso, de la imagen del dios Apolo, como rey del tiempo climático representado por las cuatro estaciones representadas en su fuente.

CARACTERÍSTICAS QUE DEBERÍA CUMPLIR UNA POSIBLE PROPUESTA

Teniendo en cuenta lo examinado, pensamos que el monumento urbano que proponemos debería cumplir o contar con las características que definimos a continuación:

1.- RECUPERACIÓN DEL MITO

Hacer visible la existencia de este mito, en una unidad monumental, que de alguna manera haga relación a lo que en su origen hubiera podido estar concentrado en el frontón de un templo griego Se trata de hacer presente de una manera visual y construida, las reminiscencias atléticas, hípicas, mitológicas e ideológicas que este conjunto contiene y sugiere. Donde Apolo como juez, debe aparecer como un elemento estático y vertical, en el punto de encuentro final del torneo. Superada la relación villa-corte, recuperar y crear un monumento urbano único que reconstruya el mito representado en un frontón griego o en un parque real, para reflejarlo ahora en un solo y único monumento urbano, propìo de un Madrid Ciudad y Capital

2.- UNIDAD

Se propone disponer el conjunto de las tres fuentes en una sola isleta no alterada por tráfico, ni por construcciones o usos espurios. Dentro de ella reconstruir este conjunto, formado por tres fuentes que constituyen un solo y único monumento, solamente comprensible si se hace visible su relación recíproca.

Ante esta situación hace hoy muy difícil mantener la pretendida escala de parque real, pero sí, lo que parece posible es intentar reconstruir la unidad de las tres fuentes, haciendo de ellas no un intento de reproducción de un Parque Real, sino más bien un monumento único, grandioso si se quiere, que funcione como un conjunto evocador de ese concepto.

3.- INDEPENDENCIA

Parece absolutamente necesario, si se pretende que este conjunto así imaginado pueda mantenerse en el futuro, es que sea concebido de manera tal que pueda mantenerse independientemente de cualquier solución que pueda darse al tráfico urbano. Y así debe desarrollarse de acuerdo a un diseño autónomo, libre respecto a cualquier esquema circulatorio que pueda imponerse en un futuro.

Los transeúntes deben sentir la sensación de entrar en un área geométricamente definida, si bien puede estar comprendida en un espacio con libertad de movimiento que puede o no abarcar más allá de su perí-metro. Como por ejemplo posibles movimientos peatonales o referencias visuales a situaciones tales como la relación con el monumento de la plaza de la Lealtad, o la posibilidad de orientación peatonal entre éste y el acceso ajardinado al Museo Thyssen, deberán ser tenidas en cuenta de un modo similar.

Por otra parte, tratándose de un espacio actualmente ocupado por arbolado, será una exigencia el respeto de los ejemplares existentes. La geometría del área deberá admitir cualquier interferencia, que deberá ser resuelta en cada caso, considerando al árbol como si fuera un personaje visitante que para nada turba con su presencia la ordenación del conjunto. Cualquier transgresión de este u otro tipo deberá ser absorbida gracias a la pregnancia de la definición geométrica del total.

4.- ENFRENTAMIENTO

Girar los monumentos de Cibeles y Neptuno, de manera que recuperen su orientación original, repetida por los dos jinetes propuestos por Villanueva. Mantener la presencia tangencial de Apolo, juez y mediador en esa disputa entre la tierra y el mar, situado en el mismo lugar y posición que ocupa hoy. Reconstruir la “pista”, donde se espera ocurra el enfrentamiento, recuperando el carácter “agonal” que implica la idea de combate o lucha.

5.- LINEALIDAD

En el prospecto de la exposición “Ventura Rodríguez y Madrid en las colecciones municipales”, citada varias veces en estas notas, se puede leer, refiriéndose al proyecto de Hermosilla de 1767, que “el tramo del prado de San Jerónimo tenía traza de hipódromo clásico y su spina central incluía una fuente en cada uno de los extremos de un canal de agua interrumpido por la presencia de otro hito monumental en medio.” En consecuencia parece oportuno acentuar con pavimento, agua, vegetación o elementos construidos (como ser mobiliario u otros) la linealidad del conjunto, mediante la presencia de la “spina” citada.

6.- MONUMENTALIDAD

Si no es posible situar un Parque Real en el contexto urbano actual, sí lo es monumentalizar ese concepto. Para ello se podrán reducir algunas dimensiones, lo que producirá acercamientos y en consecuencia producir el aumento de la verticalidad y con ello su carácter monumental. Esto puede consistir tanto en la reducción de los círculos concéntricos añadidos a las fuentes extremas como producto de su adaptación al ordenamiento del tráfico, como también en la reducción de su distanciamiento. Bajar la distancia, respecto a Apolo, por debajo de los aproximadamente doscientos metros actuales, significa para un espectador colocado en ese centro sacarlas del área que podemos definir como dominio del paisaje (9) y con ello aumentar su capacidad monumental.

7.- HABITABILIDAD

El conjunto unificado de los tres monumentos que se pretende conseguir, debe poder ofrecer un espacio atractivo gracias a las condiciones de protección, térmicas, climáticas y auditivas con los que debe estar dotado. Un espacio que corresponda a esa noción de Salón del Pardo que la tradición ha sabido asignarle.

Un lugar tal que permita y fomente la interrelación entre sus ocupantes de tal manera que incluso haga olvidar hasta su mismo encuadre externo y monumental. El mobiliario urbano que se disponga en el conjunto, así como el contenido vegetal que se sugiere tenga, deberá contribuir a reforzar el confort ambiental que se pretende exista en el Salón gracias a la hidratación adecuada en los meses de verano o incluso ciertas medidas de calefacción en invierno. Así ayudará a que se cumpla el sentido de Salón pretendido en su tradición, donde lo confortable debe hacer olvidar lo propiamente monumental. (10)

LA VEGETACIÓN COMO EXPRESION ESPACIAL Y CONSTRUCTIVA: SUGERENCIAS

De acuerdo a la pretendida referencia a los dos espacios porticados de Villanueva citados, nos imaginamos deben aquí ser algo de construcción y contenido eminentemente vegetal que podrían plasmarse en una actuación de gran magnitud que permita el encuadre de los monumentos, y con ello resaltar su magnitud, evocando la noción histórica del Salón del Prado.

Sugerimos aquí tres posibles tipos de actuación que pueden ejecutarse simultáneamente:

1.- Magnificar las visiones tanto hacia el Norte como al Sur del conjunto, enfocando las fuentes extremas mediante un sistema de bambalinas teatrales, ejecutadas con contenido vegetal sobre mallazos metálicos.

De esta manera se logrará el encuadre holgado de las dos fuentes de remate y con ello magnificar su presencia, junto con la valoración del eje norte-sur. En tanto que la visión este-oeste permanecería liberada, para cada punto del recorrido.

En todo caso el arbolado existente producirá una especie de desorden absorbido por la pregnancia de lo geométrico, de la misma forma desordenada y variable que mostrarían los usuarios de este Nuevo Salón del Prado.

2.- Aumentar visualmente el espesor o ancho de la isleta. Si la isleta resultara de espesor reducido, el espacio podría ampliarse visualmente haciendo que las bambalinas vegetales vuelen sobre el primer carril de las circulaciones envolventes. Al menos sobre el primer carrril del lado Este, evitado por autobuses y vehículos pesados. Mientras que al Oeste, la presencia de bambalinas totalmente internas protegería la fuente de las Cuatro Estaciones o de Apolo.

3.- Otra posibilidad que podría añadirse sería colocar así dos grandes plataformas vegetales, en los tramos Apolo-Cibeles y Apolo-Neptuno. situadas a una altura importante, que refuercen y homogenicen la sombra que producen los árboles existentes, y que además serían portadoras de un sistema de vaporización hídrica a utilizar en los meses de verano. Sería ésta una forma de replicar los porticados de Villanueva. Esta plataforma vegetal estaría formada también por un mallazo metálico sobre el que se desarrollarían especies vegetales trepadoras de desarrollo horizontal, todo ello sostenido por una red de cableado tendida entre pilares.

4.- Frente a Apolo debería disponerse un espacio relativamente más despejado que enfatice lo vertical, al tiempo que podría insinuarse en el pavimento o con vegetación el hemiciclo que pretendió Ventura Rodríguez.

Jesus Bermejo Goday

Junio 2021

NOTAS

(1) Pedro Moleón, Ventura Rodríguez y Madrid en las Colecciones Municipales, Madrid 2017.

(2) Pedro Moleón. O. Cit.

(3) Las pruebas de velocidad definidas por la AQHA (la Quarter Horse Association, fundada en 1940) para estos caballos son de 1/8 de milla, ¼ de milla (la más frecuente) y la de ½ milla (es decir, 200, 400 y 800 metros aproximadamente)

(4) Ventura Rodriguez define cuidadosa y detalladamente tanto el contenido mítico como la detallada expresión plástica, constructiva y dimensional de las tres fuentes en el conjunto de dibujos realizados entre 1776 y 77 conservados en el Archivo de la Villa y en el Museo de Historia de Madrid. Ver Javier Ortega y Fco. José Marín en “Los dibujos de Ventura Rodríguez, en las colecciones municipales”. Madrid 2017.

(5) P. Ovidii Nasonis. Opera quae supersunt. Tomus secundus. J. Barbou, Parisiis 1762. De esta edición se encuentran hasta 12 ejemplares en otras tantas bibliotecas públicas españolas, según la relación, no exhaustiva, realizada por la web.ovidiuspictus.es

(6) Ver Juan Borchers. Metaarquitectura. Santiago de Chile, 1975.

(7) De Javier Ortega y Fco. José Marín, obra citada, 2017

(8) “Plan del piso bajo que se proyecta para Gavinete o Galería de Historia Natural. Academia de Ciencias. Pórticos cubiertos para el Paseo Público.1785.” 595 x 1670 mm. Depósito de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. En “Exposición Juan de Villanueva arquitecto (1739-1811)”. Museo Municipal, Madrid 1982.

(9) Juan Borchers. Meta arquitectura. Santiago de Chile. 1975

(10) Entre el Umbráculo de Mª Luisa López Sardá y Javier Vellés en Cercedilla y las actuaciones de Belinda Tato, en el eco boulevard de Vallecas.

2 comentarios

Jose escribió el 16 de enero de 2024

La Meta Sudans de Roma no es eso que usted comenta.

Era una fuente con forma de cono y coronada con una bola de metal agujereada.

A través de esos agujeros salía el agua, que resbalaba por la superficie del cono dando la apariencia de que la piedra «sudaba».

María Luisa López Sarda escribió el 17 de enero de 2024

Muchas gracias por su comentario a mi articulo «Salvar el Salón del Prado», publicado en «acordes arquitectónicos». Mi intención era encontrar una relación (que resultó equivocada) entre la frase «Meta Sudante» que aparece en el diseño de Ventura Rodríguez de su Fuente de Apolo, y el monumento romano. Así como la relación con Hermosilla y la publicación por entonces del plano de Nolli.

Gracias de nuevo y un saludo cordial.

Jesús Bermejo Goday