(A Miguel Angel Ruperez Escribano, respuesta a una alusión en su tesis doctoral)

Durante los años 77 a 87 del recién pasado siglo, ocupaba una buena parte del tiempo, concentrado en esfuerzos discontinuos, en redactar sucesivos capítulos de lo que fue mi tesis doctoral (1). En ella trataba de desarrollar, o más bien trataba de entender “a posteriori”, las enseñanza que había recibido de mi maestro y mentor el arquitecto chileno Juan Borchers (2) a quien debo mi inclinación y mi formación de arquitecto. Bajo el pretencioso título de El espacio arquitectónico como extensión heterogénea, pretendía analizar la dimensión en arquitectura, tanto en relación con su percepción sensorial, como en la forma en que ella se manifiesta.

Así, trataba de examinar dimensionalmente los ámbitos en que la arquitectura cristaliza, comenzando por el estudio de las pequeñas dimensiones a partir del corpus de las construcciones prerrománicas asturianas, o por el análisis de elementos o situaciones encontradas en alguna de las villas palladianas (3). Más adelante trataba de descubrir el derredor cercano, el espacio de nuestro entorno definido por Borchers (4), en otras villas también de Paladio (5). Para finalmente llegar hasta la intervención del horizonte mediante el estudio de la interrelación a grandes distancias de tres de estas mismas villas (6). Estudio completado más tarde en base a ejemplos tomados de los viajes de Tasman así como de la distribución de las torres de vigilancia en la costa siciliana (7).

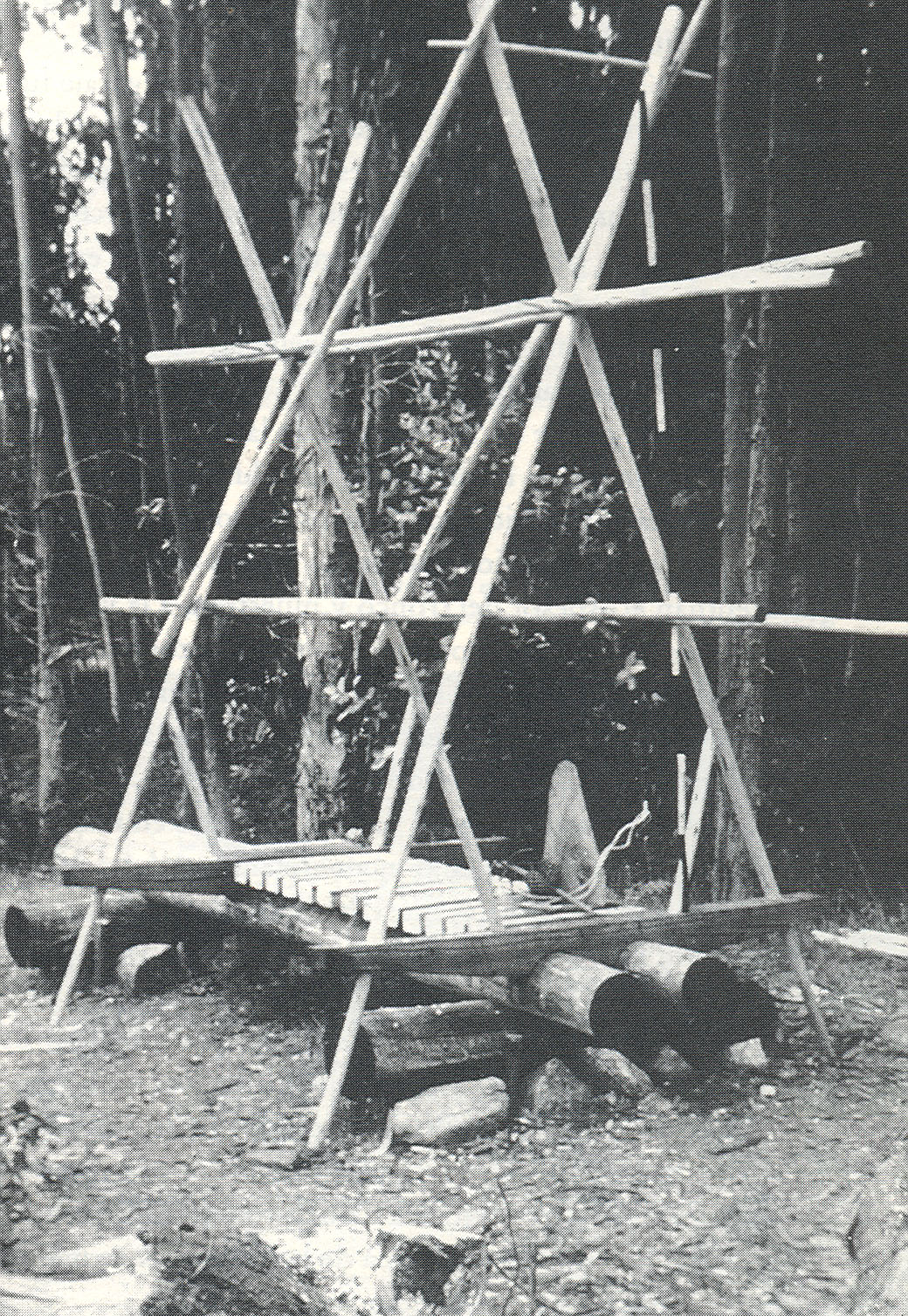

El trabajo con Juan Borchers me hizo desarrollar una cierta sensibilidad respecto a las dimensiones de los objetos y su relación con posturas y gestos humanos (lo que él designaba como actos) (8). Así la primera experiencia, en mi formación, consistió en un trabajo donde el eucaliptus tanto en su tronco como en sus ramas era el único material de construcción a utilizar en un área situada dentro de un bosque de la misma especie vegetal (9). De todo lo cual han quedado dos bases en hormigón sin finos y dos esplendidos troncos abandonados en el curso de un arroyo que debía ser cruzado por un puente construido a partir de eso que hoy son restos (10).

Fig. 1. Juan Borchers. Puente de Los Canelos. Módulo (construido por el autor)

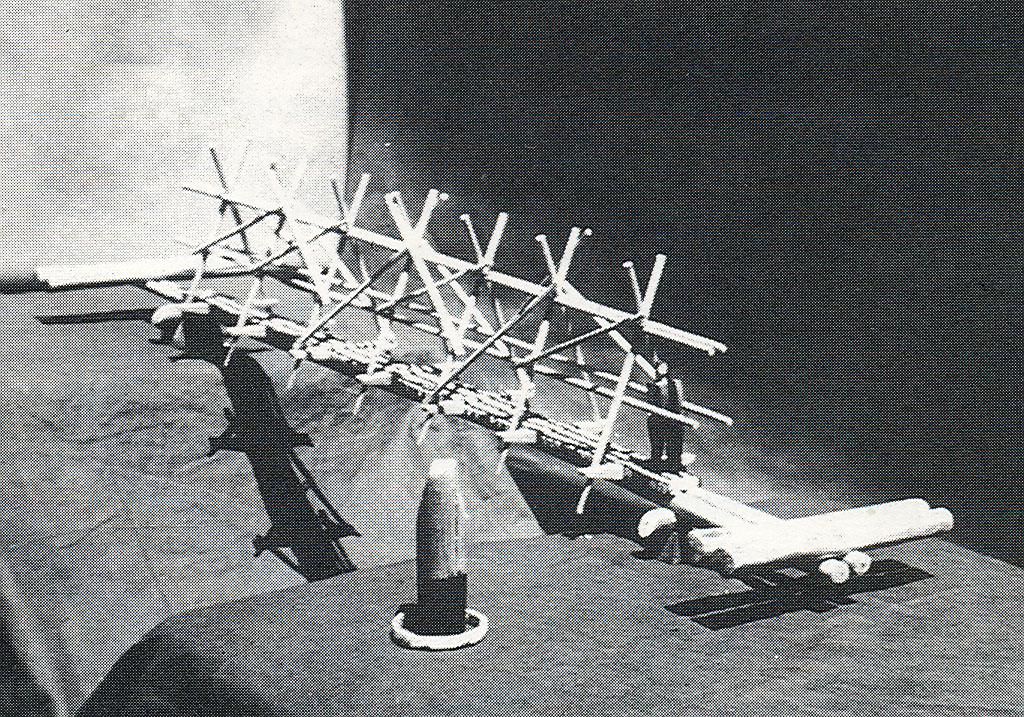

Fig. 2. Juan Borchers. Puente de Los Canelos. Maqueta (ejecutada por el autor).

Como ejemplo de la precisión que llegué a alcanzar durante este trabajo, puedo citar la anécdota de que llegué a poder estimar a simple vista, al enfrentarme al tronco de cualquier árbol, su circunferencia (es decir, su perímetro, no su diámetro) con la precisión de un centímetro.

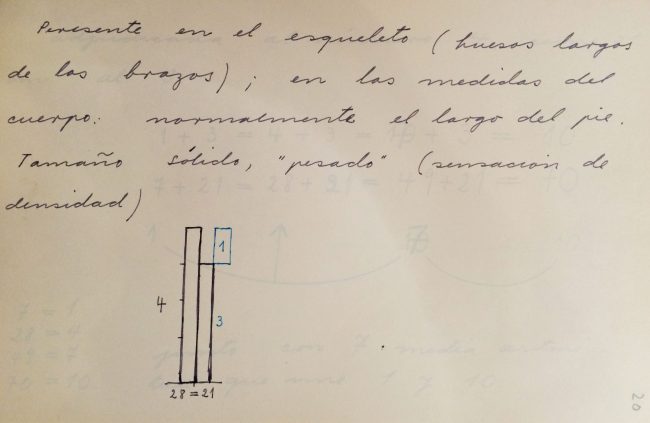

Así y siguiendo las propuestas de mi maestro, dotado de una especial pasión por los números, y tratando de ajustar nuestras dimensiones, encontrábamos un tanto excesivos los saltos de 10 cm que el metro nos proponía. Además era necesario para dimensionar o pensar en arquitectura, un tipo de número que pudiera recibir un nombre sustantivo, es decir, que pudiera tener una definición dimensional cualitativa. Así en las dimensiones cortas los múltiplos de, en este caso, 7 cm, dotados cada uno de ellos de su propia campana de Gauss de tolerancia, debían recibir una definición característica.

Esta manera de entender el número presentaba además una coincidencia con la vara de Castilla, usada en la colonización de América, donde en su transcripción al metro, 7 cm es la unidad que regula sus medidas derivadas.

En efecto, esta vara (11) convertida al sistema métrico decimal da una dimensión muy aproximada a los 84 cm. Su división en tres proporciona la unidad llamada tercia (12) o pie, 28 cm; en cuatro, la cuarta o palmo, 21 cm, su mitad, el jeme (13) de 14 cm. Todas dimensiones con nombre sustantivo propio y referidas a medidas antropométricas.

Fig. 3. Juan Borchers. La vara castellana. El 7 como Unidad.

Es de notar que la división de la unidad por tres y por cuatro, es una clara referencia al ángulo recto: al triángulo sagrado 3,4,5 que servía a los egipcios para reconstruir los linderos de las propiedades una vez superada la inundación anual del Nilo. Un triángulo, que permite dividir a su hipotenusa en un número entero de unidades iguales a las utilizadas en sus catetos. Además da la casualidad que esta hipotenusa construida con los catetos correspondientes al pie y al palmo castellanos nos proporciona (con suficiente exactitud) el llamado pie vicentino, utilizado por Palladio (14).

También la doble vara, el estado de 168 cm, utilizado por nosotros como altura humana media tipo frente al 183 del Modulor de Le Corbusier (15) una referencia a la medida del cuerpo humano sin necesidad de llegar al policía inglés, teniendo además en cuenta la altura media de ambos sexos. Juan Borchers siempre mencionaba el hecho de que los pueblos nórdicos (que supuestamente se consideran más altos) en sus construcciones originales presentan unas alturas de dintel sorprendentemente bajas, junto a la sugerencia de que el hombre utiliza en su dorso, para sentarse por ejemplo, medidas menores a las que puede abarcar en su parte anterior. Yo añadiría el meticuloso dimensionamiento de las mesas de operaciones que recogen cuerpos vivos, frente a la vastedad indiferenciada de las mesas de autopsia.

Para poner un ejemplo de cómo cada uno de los términos de una serie numérica (una serie sólo puede ser válida si al menos cumple dos condiciones básicas: que sus términos puedan diferenciarse claramente unos de otros, y que sean lo suficientemente numerosos como para ser útiles) puede alcanzar características propias substantivas, haré un ensayo de definir alguno de los primeros términos de la serie de 7, referida a centímetros y a dimensiones verticales relacionadas con escaleras y asientos. Así cada término tendrá un valor que podrá admitir una cierta dispersión, siempre que ésta no le haga perder su propio carácter cualitativo y definitorio. Los primeros términos fácilmente distinguibles podrían ser:

7, como la altura mínima de un peldaño en el caso, por ejemplo, de una escalera rampada;

14, la contrahuella de la escalera de desarrollo óptimo, de carácter palaciego o monumental, 14/35 cm (16);

21, la contrahuella de la escalera todavía usable más empinada, 21/21;

28, el peldaño de la escalera de pintor; así como la altura del asiento del conductor de automóvil;

35, la altura cómoda de un sillón;

42, el asiento de trabajo de oficina;

49, altura de la silla de comedor.

Más allá las sillas tipo desaparecen, las alturas son variables al perder el contacto de los pies con el suelo, pero podría seguirse, hasta que un término comience a ser difícil distinguir de su vecino. Para Borchers esto ocurriría más allá de los términos 105 y 112, estos todavía significativamente diferenciables.

El hombre es muy especialmente sensible a pequeñas diferencias en las alturas de los asientos, basta para ello la experiencia, si se me permite un ejemplo un tanto escatológico, de lo que ocurre, aparte de la sensación térmica de tacto, cuando alguien olvida bajar la tapa del excusado al momento de sentarse en él.

*

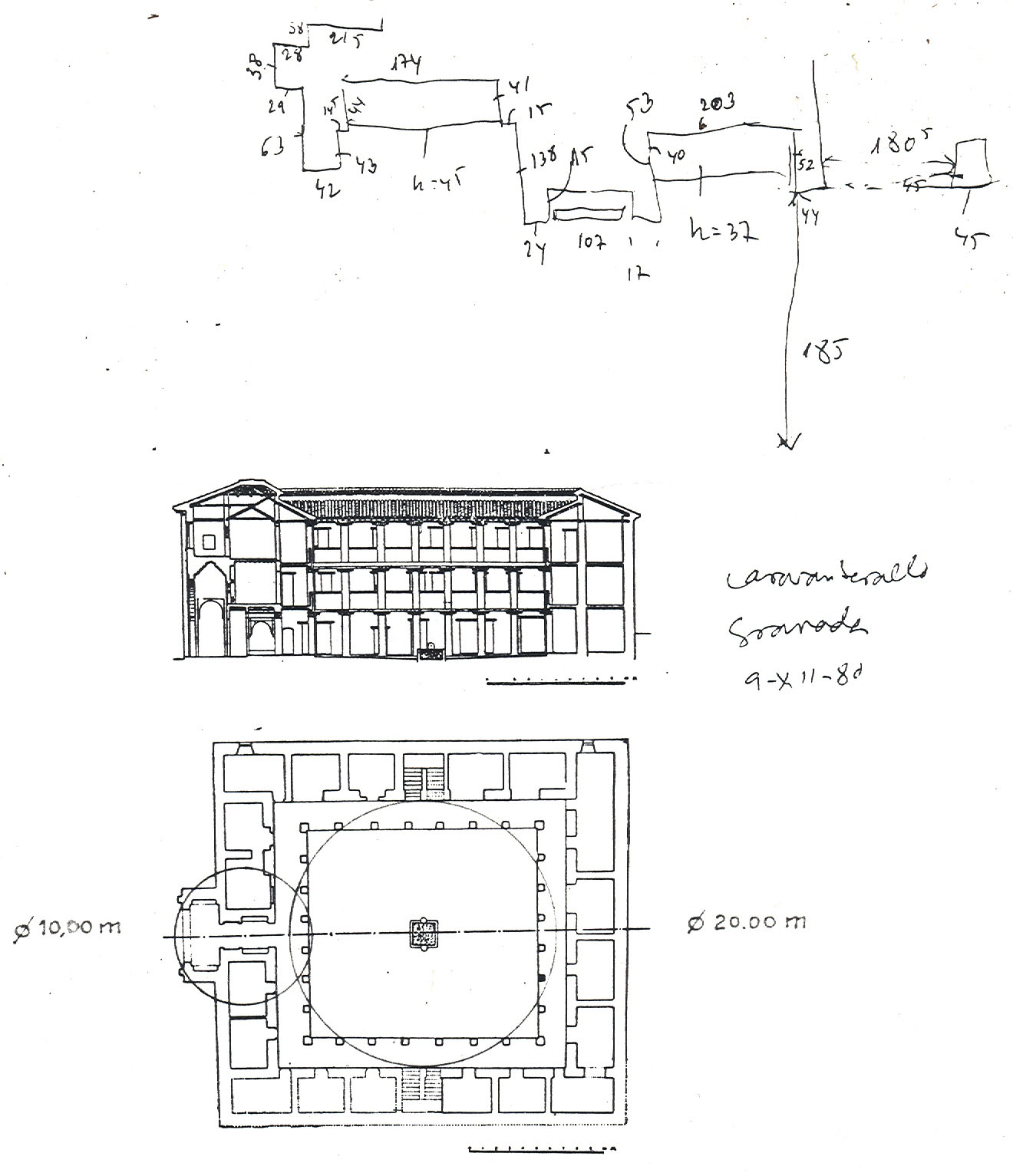

Estaba generalmente obsesionado con este tipo de temas cuando me tocó realizar mi primera visita a Granada. Una cosa que me atraía a hacerlo era, aparte de conocer la Alhambra, comprobar, lo que en alguna parte había leído, que allí estaba el último caravan-serrallo situado en el extremo más noroccidental de su área de difusión.

En mi imaginario estaba presente la sensación de descanso encontrado tras largas jornadas a caballo por un prácticamente desierto paisaje andino (hoy día utilizado por el raid Paris –Dakar) (17), que me sugería lo que debió ser el encuentro del oasis y el descanso tras agobiantes jornadas de desierto a lomo de camellos o dromedarios. Así soñaba esa especie de fin de etapa, como un oasis natural o bien como un oasis artificial creado por el hombre, cerrado con gruesas murallas que asegurasen su inercia térmica y que permitieran gozar en su interior, sombreado por capas sobrepuestas de emparrados y toldos, de un microclima de temperatura constante, con escasa diferencia entre horas y estaciones. Maquinaria de acondicionamiento que la colonización española en América supo reinventar y distribuir a través de su territorio y que de alguna manera hace que casi todos esos países hayan terminado atribuyéndose pertenecer a un supuesto clima mediterráneo (18). Animado por estas presunciones, viajé a Granada en diciembre de 1980. Una vez allí me acerqué ansioso hacia el Corral del Carbón.

El acceso se realiza a través de un zaguán que sobresale del plano de fachada y se proyecta hacia el exterior, al tiempo que aumenta su profundidad. Actúa como un embudo, que invita a entrar, pero sin revelar lo que oculta. Un doble filtro, formado por dos juegos de puertas y dos ambientes sucesivos, cautela el interior.

Por un momento me detuve en el primer ambiente, dotado a ambos lados por dos poyos de ladrillo a manera de asientos, donde llegué a apoyarme y apenas sentarme, esperando poder levantarme rápido, como si fuera un viajero que llega de lejos, y encuentra la puerta cerrada a la espera que la puerta se abra para ser recibido, listo para incorporarse.

Superada la puerta esta vez abierta, atravesé el segundo ambiente también flanqueado por asientos similares, para finalmente entrar al anhelado patio que apareció como un interior ordenado y recogido en sí mismo, un mundo completo y autosuficiente, ajeno al mundo exterior.

Resultaba fácil imaginarlo cómo habría sido en su tiempo cuando, actuando como caravan-serallo, debió servir para descanso y refrigerio de hombres y bestias junto a ventas o intercambios comerciales, actividades totalmente escindidas del hecho de viajar o transportar mercancías a través de un medio especialmente hostil.

Un ámbito definido dimensionalmente por un círculo de unos 20 metros de diámetro (el derredor cercano de Juan Borchers ), perfectamente inscribible en el casi cuadrado formado por las paredes del recinto, donde en su interior dialogaban los 40 pilares de su estructura, como representantes de los personajes que lo poblaron entonces.

Un lugar donde todo él es reconocible y palpable, donde desde su centro la envolvente es percibida erecta y táctilmente. Sólo desde sus límites es posible abarcar la extensión de su pavimento uniforme. Liberado de todo sonido exterior, son perfectamente audibles las palabras o sonidos que puedan emitirse.

Una estructura ligera, formada por alambres y perfiles permitía la disposición en desordenadas capas superpuestas de fragmentos de toldos alternados con enredaderas horizontales de jazmines y otras plantas que llenaban de fragancia el ambiente así definido.

Antes de retirarme, decidí tomar un momento de reposo y de relajo, así me detuve, esta vez en el zaguán interior en la parte interna respecto a la puerta, donde otro banco similar al exterior me invitaba al descanso. Me senté en él con la sensación de poder quedarme indefinidamente tratando de imaginar cómo podría funcionar todo aquello en el pasado.

Allí recuperé mi obsesión de entonces, la de comprobar y tratar de explicar dimensionalmente las sensaciones percibidas. Saqué la cinta métrica y tomé notas en la libreta de bolsillo. La altura del asiento, en este zaguán interior, el lugar del relajamiento que daba paso al descanso, donde estaba sentado era de 37 cm; mientras que en el zaguán de acceso, separado por una puerta en ese momento abierta, el lugar de una espera todavía sostenida por la tensión del viaje, el poyo también de ladrillo, muy similar al interior, tenía de altura sobre el suelo 45 cm.

Un salto de 8 cm, para referirme a las dimensiones señaladas más arriba, correspondería al existente entre una silla de altura relativamente elevada, situada entre nuestras “canónicas” sillas de trabajo y de comedor, hasta otra perteneciente a la altura de un claro sillón de reposo que permite una distensión de los miembros inferiores. Un contraste claro entre dos sensaciones cenestésicas significativamente diferenciadas.

Fig. 4. El Corral del Carbón (en Tesis Doctoral del autor).

*

En ese mismo viaje mi objetivo principal era precisamente la visita al conjunto de la Alhambra.

Lo primero que me impresionó en esta visita fue la necesidad de cambiar el punto de vista habitual, y descubrir como un cambio en su misma altura puede traer consigo otro concepto del comportamiento del propio cuerpo y de sus percepciones.

Un descubrimiento en este sentido fue al asomarme a ciertas ventanas en una de las torres del recinto, encontrar la protección frente al vértigo producido por el vacío enfrentado, situada sorprendentemente en algo situado inmediatamente encima de la vista, en el arco trabajado a modo de dintel al alcance de la mano, y no en la barra de protección convencional puesta a posteriori en cumplimiento de normativas más o menos legales.

Una protección similar me tocó apreciarla en una ocasión, volando en helicóptero en busca de un lugar apropiado para instalar una infraestructura de saneamiento de aguas negras. Iba sentado perpendicularmente a la dirección de marcha, cuando para observar mejor, se abrió la gran puerta corrediza al costado del aparato justo en el momento que éste se inclinaba hacia el objetivo, quedando mis pies flotando sobre el espacio. Pasado el primer instante de espanto al borde del vértigo, la simple presencia del dintel al alcance de la mano garantizaba una protección, al menos psicológica.

Otra sensación relacionada con la altura del punto de vista (o lo que es lo mismo con la altura del horizonte), se produjo al sentarme en el suelo en el Patio de Los Leones, y con ello hacer bajar la altura del horizonte, entonces se desplegó una magnífica sensación de espaciosidad, sorprendente e inesperada, en tanto que a mi lado unos turistas japoneses, de baja altura por definición además de corresponder a una cultura donde esa postura es una característica, se empinaban en puntas de pie y alzaban sus cámaras sobre la cabeza para sacar fotografías.

*

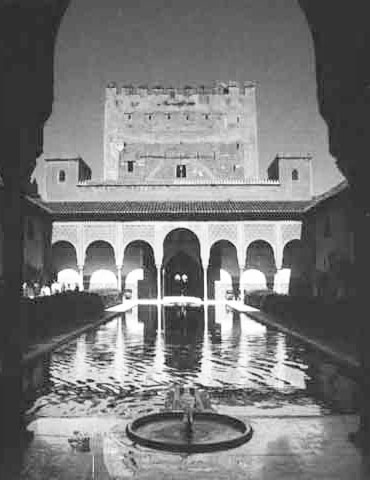

Preparado por estas sensaciones, un momento después volvió a sorprenderme algo que me impresionó de una manera especial, me refiero a la extraña simetría, perpendicular si se puede llamar, así entre la Sala de la Barca (o de la Baracka) y la Alberca del Patio de los Arrayanes (un nombre con referencia olfativa). La equivalencia entre los dos rectángulos alargados, a pesar de su diferente magnitud pero con proporciones similares, compensada por el cambio de escala y la simplificación que lo exterior exige frente al refinamiento cercano del interior.

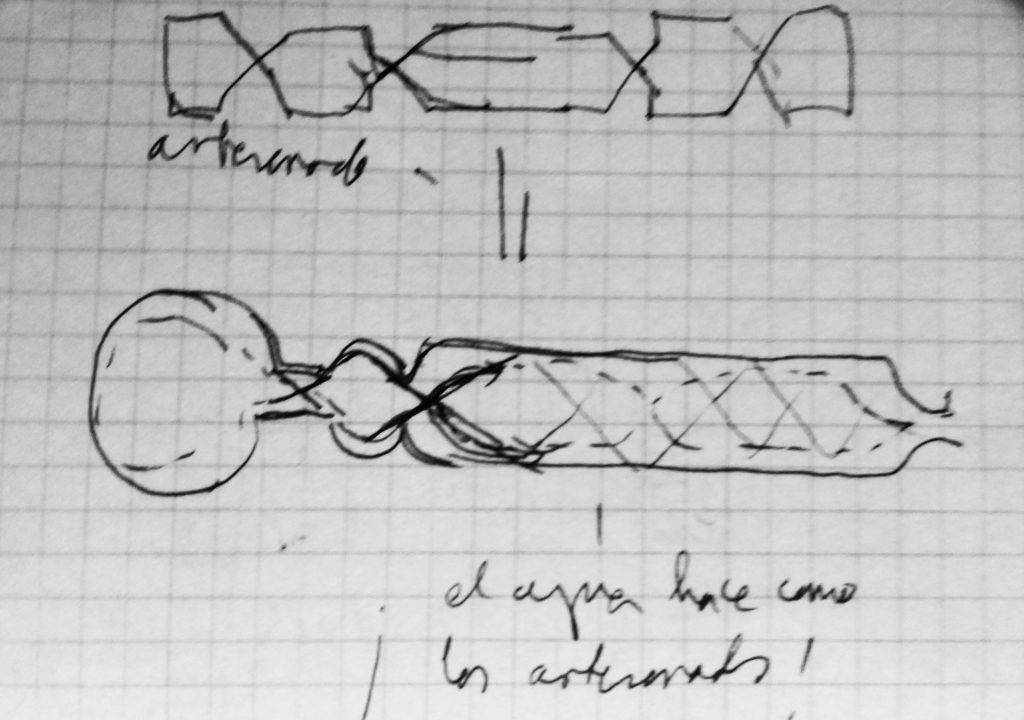

Al acercarme al estanque, esa sensación de simetría se reforzó al observar el diseño, enriquecido por el rumor de su música acuática, variable pero siempre repetido, siguiendo un rigor geométricamente definido, que presentaba la superficie del agua, dibujado por el entrechocar de las ondas producidas por el agua vertida, desde una altura que no llegaba a un jeme. La doble leve caída del agua, prolongada por el canal pétreo de sus fuentes, ocurría a una distancia precisa y estudiada del borde en los extremos del estanque, lo que aseguraba la geometría del trazado. Este dibujo cambiante y ordenado venía a emular, en este caso en el suelo, el artesonado de similar geometría que daba unidad a la inmediata Sala de la Baracka. Un techo que, por lo demás, había sido objeto de reconstrucción una quincena de años antes (19). La simetría imaginada entre Sala y Alberca se reforzaba una vez más.

Fig. 5. Alberca del patio de los Arrayanes. Apunte en octubre1976

Fig. 6. Alhambra-Palacio Real (de piazzarotonda.blogspot.com).

EPÍLOGO

Pasaron 35 años. Al final del otoño del 2015, aproximadamente en los mismos días de mi anterior visita, fui otra vez, ésta con mi mujer, a celebrar nuestros respectivos cumpleaños en tren a Granada, con escala en Antequera desde donde continuamos en autobús.

Una vez más me dirigí al Corral del Carbón. La primera impresión fue encontrarlo limpio y remozado. Se apreciaba un nuevo pavimento de ladrillo en el zaguán. Los bancos de sus doble ámbitos se veían reconstruidos y renovados. Los de la antepuerta ya algo alterados por uso y humedades, daban a entender que esa restauración había ocurrido algunos años atrás.

Fig. 7. Corral del Carbón, banco exterior en 2015.

Fig. 8. Corral del Carbón, banco interior en 2015.

Me precipité al interior y descubrí un nuevo ámbito limpio y desnudo, que describía abstracto y cristalino el teorema geométrico de su percepción. Ningún elemento lo distraía, la vegetación reducida a una enredadera en cada pilar, acentuaba ese carácter abstracto, perdiendo la multiplicidad de capas que antes lo llenaban. La visita en casi invierno acentuaba esa sensación de simplicidad, al tiempo que no hacía sentir la necesidad de protegerse de la radiación solar (la vegetación crecería en primavera). La altura del cerramiento, sí esta vez, se hacía presente, a pesar de que su altura (algo mayor que la columna del Partenón) era apenas la mitad del lado del patio (incluyendo, sí sus pandas), la sensación era la de un cubo.

Fig. 9. Corral del Carbón. Interior (2015).

Al salir, una sorpresa, la altura de los asientos había cambiado. Había aumentado y la diferencia entre ellas había disminuido (50 y 46 cm el exterior y el interior respectivamente). Ambas se habían acercado a un mismo orden de significación. El pretendido contraste entre espera y relajo, de alguna forma, se había perdido.

*

Al día siguiente tenía turno para visitar la Alhambra. Corrí a verificar mis antiguas sensaciones. En la Alberca del Patio de los Arrayanes el rumor del agua había desaparecido sustituido por el parloteo de los turistas.

Un espléndido pavimento de mármol blanco y de agua, dotaba al conjunto de un valor estético minimalista, abstracto y poderoso. Las basas de los pilares quedaban más o menos desaparecidas ante el nuevo pavimento que aparentemente había elevado su nivel original. El agua y el mármol, como hoy se supone obligado, formaban un solo y único plano. El agua estaba calma, la fuente anegada mantenía un único nivel de manera que la superficie del agua quedara tersa, pétrea y cristalina. Ninguna ondulación, ni ningún sonido, perturbaba su superficie. Los visitantes pasaban hacia la Sala de la Barca y algunos, pocos, echaban un vistazo al artesonado.

Fig. 10. Alhambra. Patio de los Arrayanes (2015)

Fig. 11. Fuente a ras del agua en 2015.

Fig. 12. Pilar, basa asomando (2015) Fig. 13. Pilar, basa enrasada (2015)

*

En todo caso, ninguna de las dos situaciones correspondía a una situación original. En ambas siempre se trataba de momentos ocasionales dentro de un proceso de transformaciones. Sólo queda de todo esto la divagación que mueve la memoria y quizás un intento de reflexión.

ADDENDA

Revisando libretas de viaje, me encuentro que existió un tercer, en realidad primer, viaje a Granada en octubre de 1976, con ocasión de una visita de trabajo a la mina de Alquife. Fue entonces, el día 16, mi primera visita a la Alhambra, donde percibí por primera vez la ondulación del agua en el estanque del patio de los Arrayanes que, de alguna manera, repetía el juego del artesonado de la sala de la barca, y así añado este testimonio fotográfico en la Fig.6

NOTAS

- Jesús Bermejo Goday. El espacio arquitectónico como extensión heterogénea. Una contribución a la obra de Juan Borchers. ETSAM. Tesis Doctoral. Tema aprobado en 12/1977, leída 05/1987.

- Juan Borchers (Punta Arenas 1910 – Santiago de Chile 1975)

- Jesús Bermejo Goday. Paseando bajo un soportal. AXA Una revista de arte y arquitectura. Universidad Alfonso X el Sabio. 2009. Donde se analiza la interrelación entre distintos rangos dimensionales, en el soportal del Palacio Chiericati.

- Juan Borchers. Metaarquitectura. Matesis, Santiago de Chile, 1975. Pág. 63.

- Jesús Bermejo Goday. Palabra y medida en la obra de Paladio. AXA Una revista de arte y arquitectura. Universidad Alfonso X el Sabio. 2009. El concepto de “derredor cercano” en varios ejemplos: Turismo japonés a fines del XVI, la vista y el oído en el Teatro Olímpico; Plástica escultórica y perfume pantanoso, la villa Pisani como espacio táctil y la Malcontenta como pictórico; Un Alef, la Rotonda como globo aerostático, la villa ante vistas “cercanas, otras más lejanas y otras que terminan en el horizonte”.

- Jesús Bermejo Goday. El horizonte en la llanura Padana. AXA Una revista de arte y arquitectura. Universidad Alfonso X el Sabio. 2009. Interacción visual entre tres villas palladianas.

- Jesús Bermejo. Segunda línea de golf. Variaciones. VIAarquitectura 17, 07/1. COAV, Valencia 2007. Donde se analiza la interacción de las torres de vigía en la costa siciliana, así como la simplificación de las formas en la lejanía, según los derroteros de Tasman.

- Juan Borchers, Institución arquitectónica, Santiago de Chile 1968, y Opera Chillana Digesta, Fisuras, Madrid 2017 (en prensa)

- Fernando Pérez Oyarzun, Juan Borchers en los Canelos, poética rústica o el árbol de la arquitectura. Revista Block nº 2, mayo 1968. Universidad Torcuato Di Tella, Buenos Aires.

- Exposición Desvíos de la Deriva: experiencias, travesías y morfologías. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Madrid 2010.

- Vara. Dimensión 0,838 m. Manuel Carrera Stampa, El Sistema de Pesos y Medidas Colonial. Nº 1. Tomo XXVI. Memorias de la Academia Mexicana de la Historia. México 1967.

- Tercia. Acepción 27. f. Tercera parte de la vara. Diccionario de la RAE.

- Jeme. “Distancia que hay desde la extremidad del dedo pulgar a la del índice, separado el uno del otro todo lo posible”. Diccionario de la RAE.

- Andrea Palladio, Il Secondo Libro dell’Architettura, Apresso Dominico de`Franceschi, Venetia 1570. Pág. 4.

- Le Corbusier. Le Modulor. Éditions AA, Boulogne (Seine), 1950

- La scala ovata en el Monasterio della Carità en Venecia de Palladio, para Goethe “no es más que una escalera de caracol, pero en la cual jamás se cansa uno de subir o de descender“, corresponde a este tipo de medidas. J.W. Goethe, Giornale del viaggio in Italia per la signora von Stein (1787). Turín 1937.

- Manuel Goday, Sentires qué, editorial Fisuras, Madrid, 2013.

- “Es en los patios de las ciudades fundacionales americanas, y no en sus calles, donde aparecen las principales referencias a su situación urbana, es decir la orientación respecto al paisaje circundante, ya sea éste natural o construido. La calle polvorienta, sin apenas huecos que se abran sobre ella, permite las interconexiones, conduce los servicios (acequias) y forma parte del sistema defensivo, pero no es configuradora del paisaje urbano; tampoco la plaza de armas, potrero donde se concentraban en caso de peligro los caballos que pastoreaban dentro de los términos del ejido”.[ J. Bermejo Goday, Tesis citada, II. 7]

- El techo de la Sala de la Barca fue incendiado en 1890 y reconstruido en 1964.

Todas las imágenes son fotografías del autor, salvo la Fig. 3 de Ignacio Hornillos y la Fig. 6 tomada de piazzarotonda.blogspot.com

3 comentarios

Juan Ignacio Millán Klusse escribió el 15 de abril de 2023

Necesito con urgencia ubicar a Jesús Bermejo . Rogaría obtener su número de celular ,o su e-mail o su wasap. Jesus Bermejo me conoce , pero hace muchos años que no hablamos . Para conocimiento de quién pudiera facilitar dicha información soy arquitecto chileno y he trabajado en el pensamiento de Hans Van der Laan

Juan Ignacio Millán Klusse escribió el 15 de abril de 2023

Necesito con urgencia ubicar a Jesús Bermejo . Rogaría obtener su número de celular ,o su e-mail o su wasap. Jesus Bermejo me conoce , pero hace muchos años que no hablamos . Para conocimiento de quién pudiera facilitar dicha información soy arquitecto chileno y he trabajado en el pensamiento de Hans Van der Laan . Agradezco e quien pudiera facilitar dicha información .

María Luisa López Sarda escribió el 1 de noviembre de 2024

te envío el correo de Jesus Bermejo para que te pongas en contacto con él.

jbermejogoday@gmail.com

También tienes su +34 656 667 253

Gracias por tus comentarios.